主机迁移与容灾的网络规划

2026年2月12日大约 15 分钟

主机迁移与容灾的网络规划

主机迁移与容灾网络规划概述

注意

在开始本实践之前,推荐先阅读 云容灾网络规划概述,以便更好地理解整体设计思路。

无论是主机迁移还是容灾建设,网络规划始终是最核心的环节。网络架构的设计不仅决定了项目实施的复杂度,还直接影响业务连续性、演练验证以及割接或接管的可行性。

迁移和容灾场景在网络规划上具有高度的共性:

- 核心目标一致:都需要保证业务不中断,用户访问路径尽可能简化,内部系统互通不受影响。

- 关键关注点相同:用户访问、内部互联、IP 策略、业务连续性、演练验证、安全合规,都是规划中必须优先考虑的要素。

但两者也存在一定差异:

- 迁移侧重于“割接”,需要在目标环境完成网络架构后进行平滑切换,强调一次性替换与长期运行。

- 容灾则侧重于“演练与接管”,要求在生产与云上环境并行的情况下,能够在需要时快速切换,并在事后平滑回切。

因此,将迁移和容灾的网络规划放在一起描述,既能突出二者的共性方法论,也能清晰呈现不同场景下的实施重点,为企业提供一体化的网络设计最佳实践。

1. 网络规划最佳实践

场景概述

本表统一描述主机迁移与容灾场景下的业务网络规划方案。虽然迁移和容灾在触发条件和目标略有不同(迁移侧重业务系统从源端到云端或异地机房的搬迁;容灾侧重在灾备环境下的快速接管),但两者在网络规划的核心要求、IP 策略、内部互通、用户访问路径调整、演练验证和安全合规方面高度一致。因此,使用统一的表格展示三类典型场景,便于管理、对比和实施。

| 场景编号 | 典型场景 | 场景描述 | 业务互访网络 | 接管后的主机是否需要访问生产端主机 | 用户访问业务网络 | 网络实现难度 | 说明 |

|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 场景一 | 整体上云 整体接管 | 1. 业务系统内部互访关系不变,保留原 IP; 2. 用户访问业务系统路径发生改变,通过 DNS/NAT/专线/VPN 切换到云上或灾备平台 | 与生产端保持相同 CIDR,并保留原 IP | 否 | 1. NAT方式:访问IP变更 2. 域名变更方式:修改DNS映射,有收敛时间 3. 专线/VPN:用户通过新的网络访问原有业务系统,访问IP不变 | 低 | 网络改造难度低 方案优势:最大限度保留原有架构,迁移或接管风险低,业务连续性强,实施简单。 |

| 场景二 | 部分上云 部分接管 | 1. 内部网络与生产保持一致,保留原 IP; 2. 用户访问路径不变 | 与生产端保持相同 CIDR,并保留原 IP | 是 | 不变 | 高 | 网络改造复杂,需要二层打通(VXLAN等) 方案优势:业务访问路径保持不变,兼容性高,迁移或接管后的主机与未迁移主机可直接互访。 |

| 场景三 | 部分上云 部分接管 | 1. 内部网络改造,CIDR 变更,IP 重新分配; 2. 用户访问路径可能发生改变 | 变更 CIDR,重新分配 IP | 是 | 用户业务访问路径可能发生改变 | 中 | 网络灵活性高,可适应复杂或冲突的地址环境; 项目管理难度:涉及多部门协作,但是可借助仿真环境验证,降低前期调研难度 方案优势:通过仿真环境和自动化脚本降低风险,满足长期架构升级和合规要求。 |

场景一:整体上云/整体接管(内部IP保留)

适用场景

- 本地数据中心内部迁移或容灾接管(传统环境到私有云)。

- 本地数据中心迁移或接管到公有云。

- 同云/跨云迁移或异地灾备接管。

场景概述

- 无论是迁移还是容灾接管,目标主机可保持内部网络地址与原环境一致,实现应用平滑迁移或快速接管,最小化改动。

- 外部用户访问路径可通过 DNS、NAT 或专线/VPN 灵活切换,保证业务连续性和访问无感知。

核心逻辑

- 内部地址不变:迁移后的主机保持与生产端相同 CIDR,并保留原 IP,确保内部互访和依赖系统兼容性。

- 外部访问路径调整:用户访问通过灵活切换手段完成,具体方式可选 DNS、NAT 或专线/VPN。

- 网络实施难度低:不涉及大规模网络改造,仅需对访问路径进行配置。

- 业务连续性可控:提前规划和演练访问切换策略,可快速完成迁移或接管,降低业务中断风险。

网络技术方案

- 专线或 VPN 切换(推荐):直接连接目标平台,源 IP 保留,业务访问不受影响。

- DNS 切换:更新域名解析,将访问指向目标主机,需考虑 DNS 收敛时间。

- NAT 地址映射:将外部访问地址映射到目标主机内部 IP,实现访问平滑切换。

HyperMotion/HyperBDR 配置和使用

演练阶段(迁移或容灾演练)

- 隔离环境:在目标平台使用与生产环境相同的网段规划,保持内部 IP 与源端一致,但完全隔离源端网络,避免冲突。

- 保留 IP 验证:启用“保留原有 IP”功能,通过外部 NAT 为业务部门提供访问通道,方便验证业务功能。

- 验证与清理:业务验证完成后,可直接清理目标验证主机,保留网络配置,等待正式割接或接管窗口。

正式切换阶段

- 选择目标网络:使用规划好的目标网络,并启用“保留原有 IP 地址”功能。

- 停止业务与增量同步(迁移场景):在割接窗口期间短暂停止业务运行,完成最后一次增量同步并关闭源端主机。

- 启动目标主机:选择最近时间点的快照,在目标平台启动迁移主机,保持原有 IP 配置不变。

- 网络切换:按照规划修改用户访问路径(DNS、NAT 或专线/VPN),完成正式网络割接。

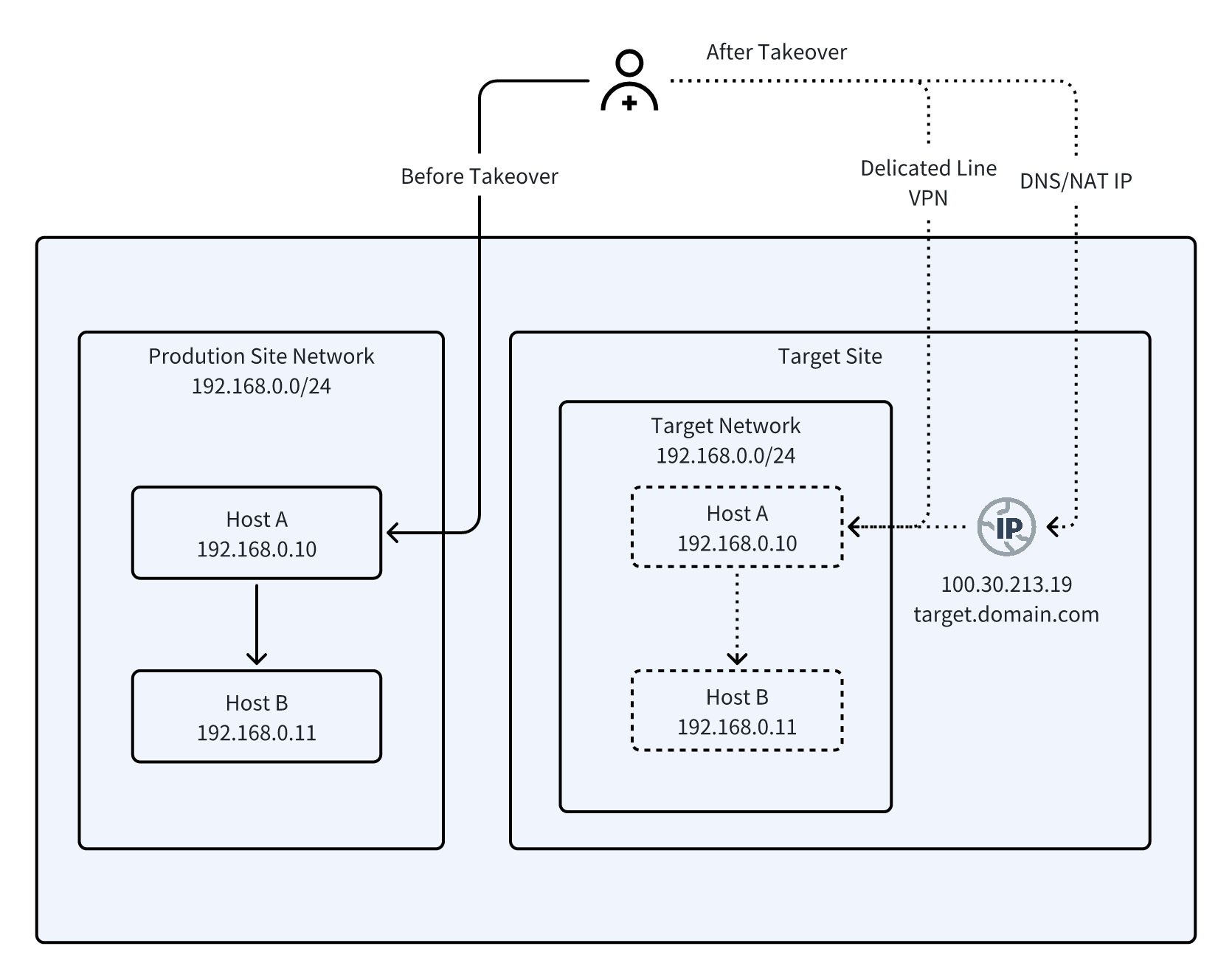

网络架构

场景二:部分上云(二层打通)

适用场景

- 本地数据中心内部迁移或容灾接管(传统环境到私有云)。

- 本地数据中心迁移或接管到公有云。

- 同云/跨云迁移或异地灾备接管。

场景概述

- 目标主机在迁移或接管后保持与源端相同 CIDR,并保留原 IP,确保内部系统互访和依赖兼容。

- 用户访问路径保持不变,业务连续性高,可直接访问云端业务系统。

核心逻辑

- 内部地址保持一致:迁移或接管后的主机与生产端使用相同 CIDR,内部依赖系统互访不受影响。

- 外部访问路径稳定:用户访问路径无需调整,业务访问体验一致。

- 网络实施复杂度高:涉及二层网络打通或 VXLAN 配置,需要在源端环境支持。

- 业务连续性高:迁移或接管后,主机可与未迁移/未接管主机直接互访,系统兼容性最佳。

网络技术方案

- VXLAN 隧道:跨机房/跨云二层延伸。

- L2 VPN / MPLS VPLS:通过广域网实现远程二层互通。

- SDN 二层延伸:动态加入 VLAN,实现目标端加入源端二层广播域。

- 物理交换机 VLAN Trunk:同运营商或数据中心环境,低延迟二层打通。

- 公有云专有服务:如 AWS Transit VPC、Azure L2 VPN、华为云ESW服务。

HyperMotion/HyperBDR配置和使用

演练阶段(迁移或容灾演练)

- 隔离验证:在目标平台使用与源端一致的网段规划,主机内部 IP 保留,但网络完全隔离,避免与生产环境冲突。

- 访问验证:启用保留 IP 功能,通过专线/VPN或内部路由验证业务互通性。

- 验证与清理:演练完成后,可清理验证主机,保留网络配置以便正式迁移或接管。

正式切换阶段

- 选择目标网络:使用规划好的目标网络,并启用“保留原有 IP 地址”。

- 停止业务与增量同步(迁移场景):在割接窗口期间短暂停止迁移主机业务,完成增量同步。

- 启动目标主机:选择最近时间点的快照,启动目标主机,保持原有 IP 配置不变。

- 网络确认:确保目标主机与源端未迁移主机互通,用户访问路径无需调整。

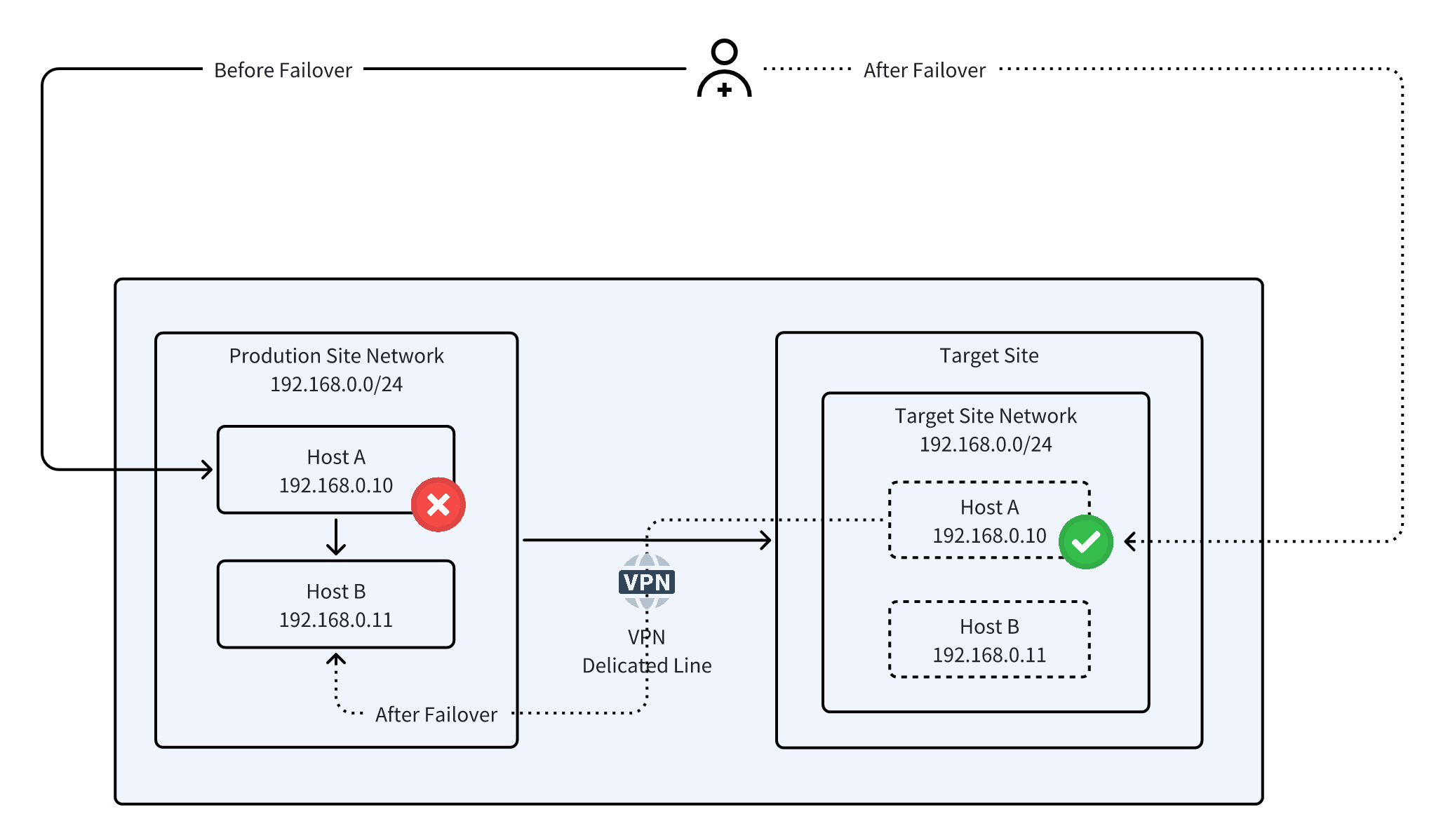

网络架构

场景三:部分上云(网络改造)

适用场景

- 适用于部分上云或部分容灾接管场景,目标网络与源端环境存在冲突或需重新规划。

- 云上或异地数据中心采用全新网段,无法沿用原 IP。

- 用户访问路径需调整或优化(原直连方式不可用,可通过 DNS、NAT、负载均衡或专线/VPN 切换)。

- 跨地域或跨云迁移/接管,内部 IP 地址冲突,需要重新规划。

- 系统兼容性与安全要求高,需要重新设计网络和地址体系。

- 网络实施条件受限,短时间无法完成复杂网络改造,通过 IP 变更可快速上线。

场景概述

- 迁移或接管后的主机需修改内部 CIDR 并重新分配 IP。

- 用户访问路径可能发生改变,需要调整访问方式以适配新网络。

- 通过仿真环境验证和 HyperMotion/HyperBDR 自动化能力,可确保迁移或接管安全,业务连续性可控。

核心逻辑

- 仿真验证消除风险:在目标平台建立隔离仿真环境,验证业务逻辑、数据完整性及系统连通性,提前发现潜在问题。

- 方案灵活性:根据实际情况调整网络规划与 IP 分配,减少前期调研复杂度。

- 跨方协作:迁移或接管依赖应用服务商、业务部门及网络/安全团队的紧密配合。

- 自动化支持:利用 HyperMotion/HyperBDR 前/后脚本自动修改主机配置,实现割接或接管一步到位,降低人工操作风险。

网络技术方案

- IP 变更与 CIDR 调整:目标网络使用新的地址规划。

- 访问路径调整:用户访问可能通过 DNS、NAT、负载均衡或专线/VPN切换到新主机。

- 仿真环境验证:在隔离环境中测试业务功能和网络连通性,确认方案可行。

HyperMotion/HyperBDR 使用实践

演练阶段(迁移或容灾演练)

- 隔离验证:在目标平台创建隔离网络,配置新 IP,仿真生产环境条件,避免与源端冲突。

- 访问验证:通过 DNS、NAT、负载均衡或专线/VPN 验证业务互通性与访问路径,记录相关配置变更,更新前/后脚本。

- 验证与清理:演练完成后,可清理验证主机,保留网络配置以便正式割接或接管。

正式切换阶段

- 选择目标网络:使用规划好的目标网络,并完成新 IP 配置。

- 停止业务与增量同步(迁移场景):在割接窗口短暂停止源端业务,完成最后一次增量同步。

- 启动目标主机:选择最近的快照,启动目标主机,自动完成 IP 变更及网络切换。

- 网络确认:验证目标主机与源端未迁移主机及用户访问路径互通,确保业务连续性。

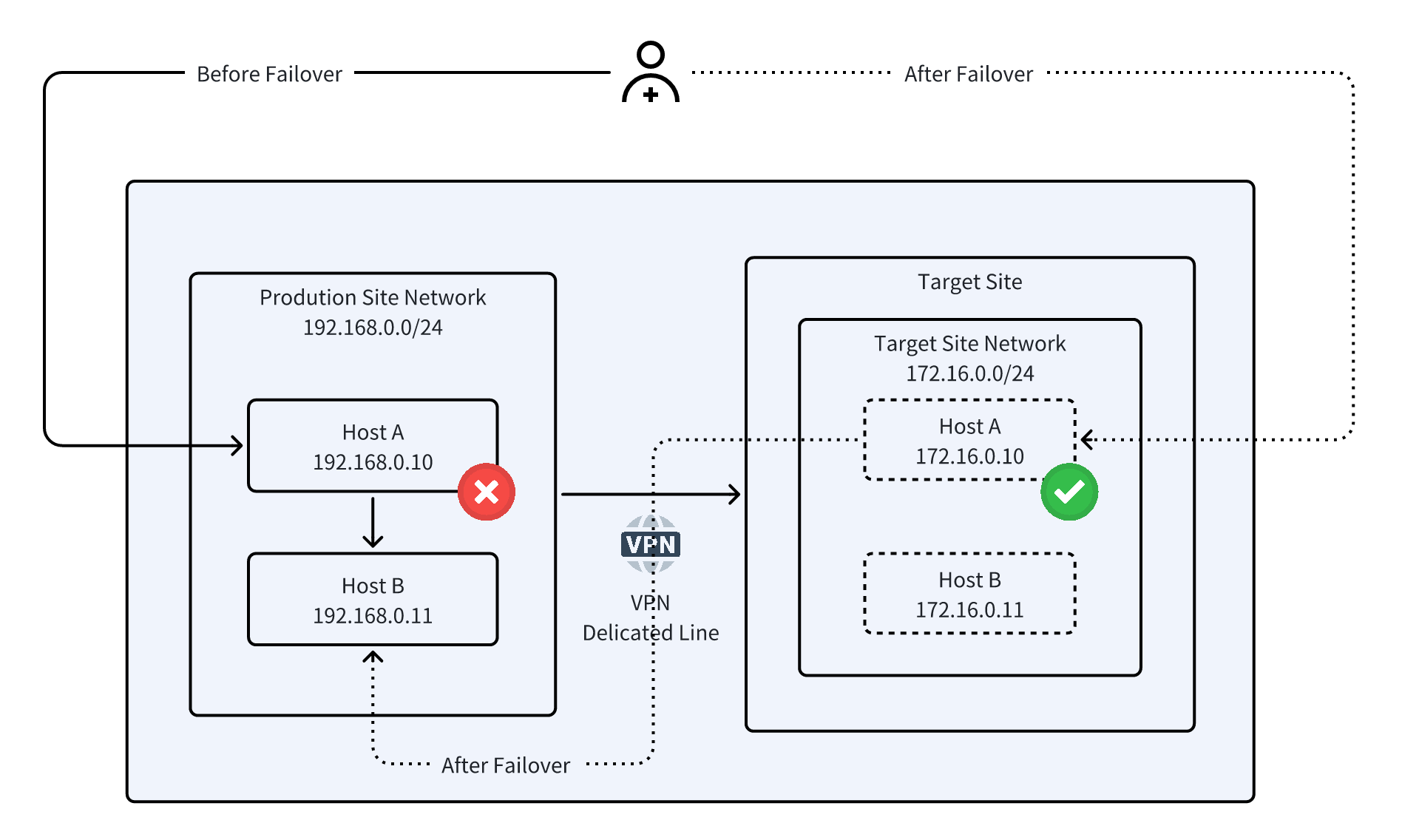

网络架构

2. HyperMotion/HyperBDR保持原有IP功能原理解析

需求和痛点

在主机迁移或容灾接管过程中,保持原有 IP 地址不变是保障业务平滑迁移的关键措施,价值主要体现在:

- 无感知访问:应用与客户端继续通过原 IP 访问,避免 IP 变更导致访问失败或中断。

- 兼容历史配置:减少因硬编码 IP 或依赖 IP 的系统(如老旧应用、脚本)带来的修改工作量。

- 降低网络调整复杂度:安全组、防火墙和 ACL 等策略无需重新配置,减少运维风险。

- 简化运维衔接:监控、日志、CMDB 等与 IP 绑定的运维工具可直接沿用,避免额外同步。

- 平滑迁移与快速接管:支持跨机房、跨云迁移或灾备接管,实现快速切换,缩短业务恢复时间。

保留IP地址技术实现要点

在满足上述网络的需求条件下,要确保目标主机能够继续使用源端 IP 地址,需要满足以下前提条件:

块级别整机迁移

- 必须基于底层块存储进行全盘复制,确保系统盘、数据盘完整还原。

- 操作系统内部的网络配置(如静态 IP、路由、DNS 等)需随盘完整迁移,避免割接后网络参数缺失。

同步方式与切换策略

- 同步方式:目标主机在同步过程中保持非启动状态,仅接收数据,避免源端与目标端同时运行造成 IP 冲突。

- 切换策略:目标主机在灾备演练或接管时可快速启用原 IP 地址,实现业务无缝接管。

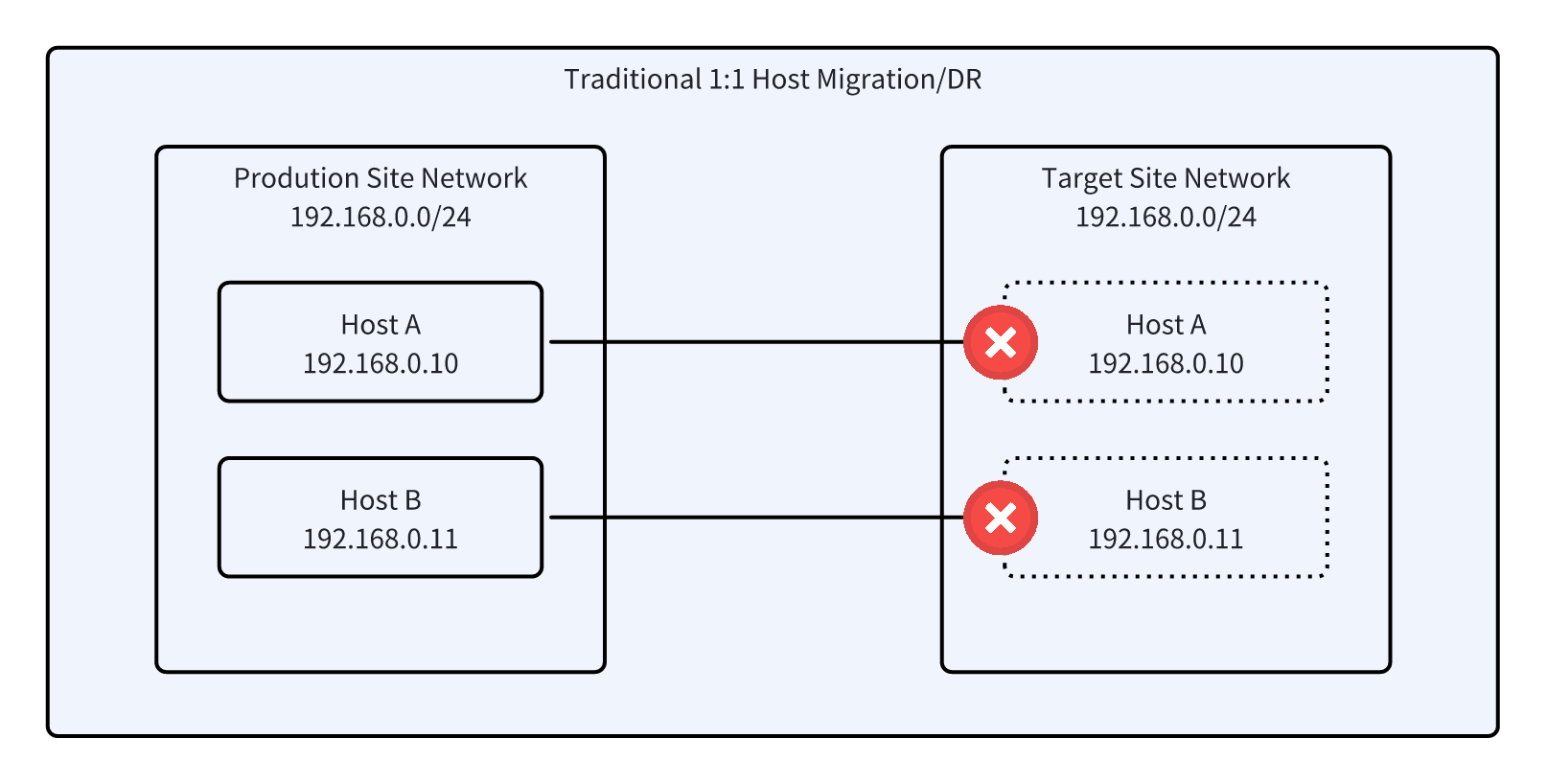

传统迁移/容灾方案

- 数据传输采用 1:1 方式,在同步或接管过程中,目标主机需要使用临时 IP 地址,原有 IP 仅在切换完成后恢复。

- 演练和正式切换过程复杂,操作难度高,容易引入网络冲突或业务中断风险。

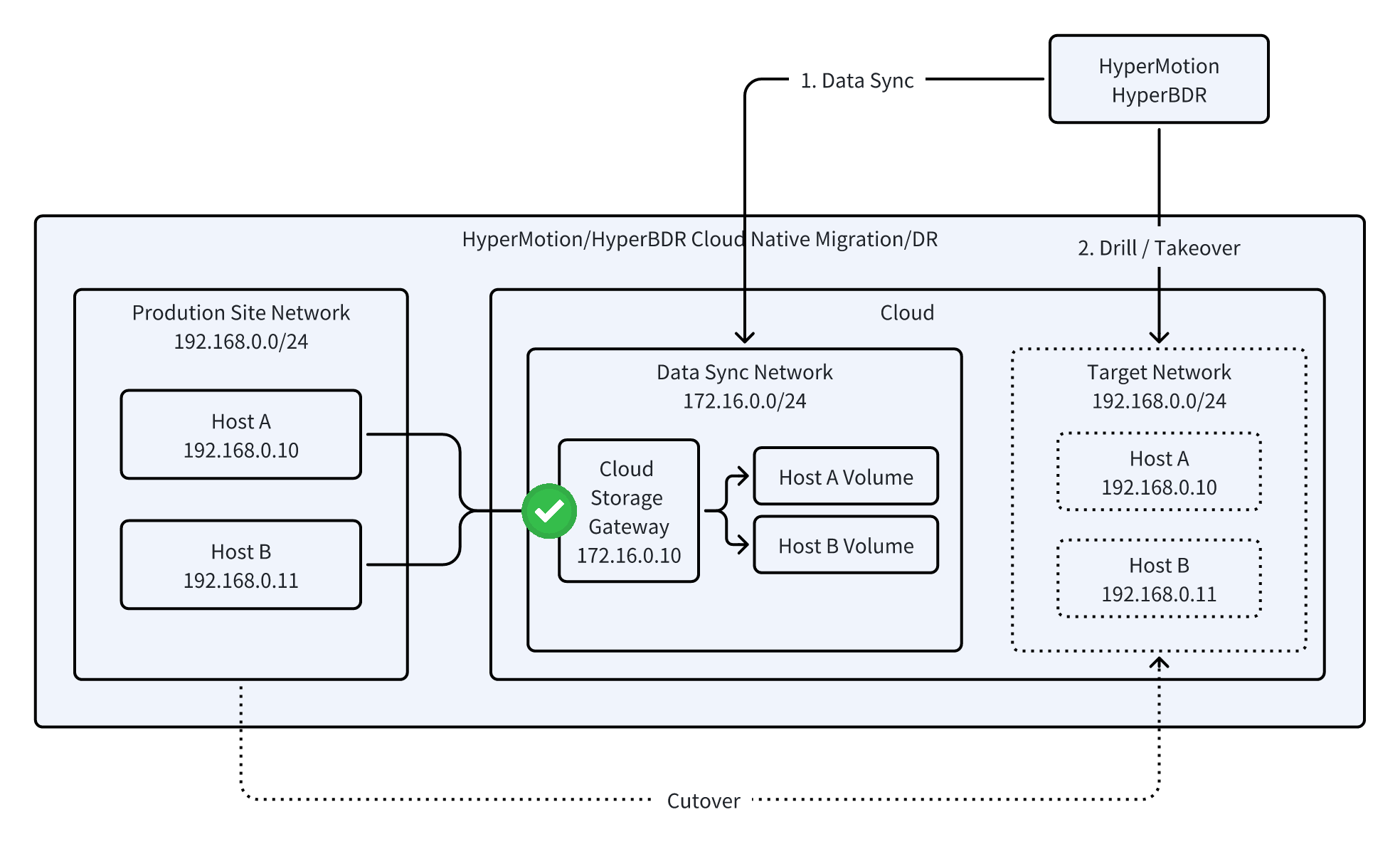

HyperMotion/HyperBDR 数据迁移与接管方式

- 同步机制:通过云同步网关接收数据,网关 IP 可灵活选择任意网段,目标主机在接收数据阶段保持非启动状态,避免源端与目标端同时运行造成冲突。

- IP 保留:在启动阶段,目标网络与源端保持一致,迁移或接管主机可直接沿用原有 IP,无需额外 IP 配置。

- 业务安全:演练或接管过程对源端业务无影响,可验证业务连续性与系统互通性。

- 简化切换:通过提前规划和仿真验证,迁移或容灾切换过程高效、可控,降低操作风险。

- 支持迁移与容灾演练功能

- 演练能力:必须支持迁移或容灾演练,用户可在不影响生产业务的情况下验证目标主机可用性及 IP 保留效果。

- 风险控制:确保正式割接或接管前完成验证,降低迁移或容灾切换风险。

总结

HyperMotion 与 HyperBDR 是以 云原生设计理念打造的主机迁移与容灾解决方案,天然适配云环境与多样化网络架构,能够轻松满足跨机房、跨云及异地灾备的复杂需求。

- 轻松保留原有 IP:支持迁移或接管时主机沿用源端 IP,无需修改访问路径或内部依赖,用户访问和系统互通完全无感知。

- 业务连续性高:支持隔离演练验证和正式切换,风险可控,确保迁移或接管过程中业务不中断。

- 自动化与可控性:通过 HyperMotion/HyperBDR 前/后脚本实现主机配置自动化调整,简化割接或接管操作,降低人工操作风险。

- 兼容与灵活:适配不同网络架构、跨 VPC/跨区域迁移,既能实现原 IP 保留,也能在网络改造场景中安全完成 IP 变更。\

- 运维成本低:安全组、防火墙、ACL、监控、日志、CMDB 等工具可直接沿用,无需重复配置,显著降低运维负担。

相比传统以 存储为核心的迁移/灾备软件:

- 同步与切换操作复杂,通常需临时 IP 配置,演练难度大,操作易出错;

- 云上适配能力不足,跨机房、跨云迁移或灾备接管效率低;

- 对运维人员技能依赖高,学习成本陡峭。

在云上环境中,HyperMotion/HyperBDR 的迁移与容灾方案是 目前同类产品中最优的,实现了“快速、平滑、无感知”的迁移与接管体验,是企业云上业务连续性与灾备建设的最佳选择。